究極!RGBマルチファミコン!

ついにきた!究極のファミコン、RGBマルチファミコン!画質にこだわる方には説明不要でしょう。

初代赤白ファミコンの場合、TVへの出力はRF出力のみだった。RFとは電波形式で信号を送るもの

で、TVのチューナーでファミコンからの信号を受ける、と言うものです。ファミコンが出た当時、すで

にビデオ入力付きのTVはあったが、ごく一部の超高級TVにしかなく、ビデオデッキですらRF接続で

した。その後スーパーファミコンの時代になるとビデオ接続が標準になり、さらに画質の良いS端子

や最高に画質の良いRGB端子などが出てきます。当時はTVを色々な情報端末として活用しようと

言う考えがあり、メーカー各社がこぞってRGB入力の付いたTVを発売しました。しかし実情は情報

発信の環境整備が追いつかず、RGB端子などちっとも活用しないまま終了してしまいました。RGB

端子の恩恵にあずかったのは、画質にこだわるゲームマニアだけと言って間違い無いでしょう。

下の写真が左からビデオ、S、RGBの画像になります。

そこでファミコンですが、初代が発売された時期はRFしかなく、ニューファミコンが出た時期は

情報端末ブームが過ぎ去った後で、映像出力はビデオ出力のみとなってしまいました。しかも

ファミコンは内蔵チップから直にビデオ信号が出ている構造で、どうがんばってもビデオ以上の

画質は望めないのです。もし、それ以上の画質を望むなら、チップ(PPU)を交換するしかあり

ません。交換するICはシャープのファミコン内蔵TVとか編集ファミコン、或いはゲームセンター

向けファミコン互換基板のICが使えます。実際の交換はICの足が40本もあるので大変です。

もしICが入手できて交換、改造できたとすると、いきなり最高画質のRGB出力になります。

ファミコンは使える色数も少ないですし、ドットも荒い。高画質にして効果はあるのか?と、

思われるかもしれませんが、ドットが荒いほど画像の境目が目立つので画質の差が良く

分かります。なおRGB出力が出来ればRGB信号からS信号やビデオ信号を作り出せます。

スーパーファミコンと同様のマルチ出力に出来るのです。そこでここまでやったのならもう

一押し、マルチ出力にして見ました。下の写真のカセット差込口の下に自作の基板が載って

います。これがS信号とビデオ信号を作る基板です。2つ映っていますがどちらも性能は同じ。

写真が小さくて分かりにくいですが、良く見ると2つの基板は部品が異なっています。これは製作

時に入手した部品が異なる為です。違いをあげると、まずRGB化するためのICが違っています。

左側の銀色の放熱器が付いているのが2C03と言う型番のICで、右側の銀色の部品が付いてい

ないのが2C05と言う型番のICです。2C03はファミコン互換基板に使用されているICで、2C05は

編集ファミコンに使われているICです。2C05は家庭用に使われていますし、2C03より新しいっぽ

い印象なので2C05の方がいい様な気がします。しかし画質に大した違いはありません。ただ、

2C03には型番がRCで始まる物とRPで始まる物があり(例:RP2C03Bとか)この場合はRCで始

まる物の方が画質がいいです。違いは一部の色が強めに出る事があり、その部分が縦線となっ

て表示されます。これはノイズでは無く色が濃いと言う事です。まあ、2つを見比べないと分か

らないと思いますが。2C05はRCの方と同じ発色です。なお、写真を見るとカセットスロット下に

ある自作基板も異なります。これも作った時期により外観が異なっています。使っているICとか

性能も全く同じです。

NESRGBキットでAVファミコンをRGB化

NESRGBキットでAVファミコンをRGB化2013年末に海外でNESRGBと言うキットが発売されました。名前の通りNES(海外ファミコン)をRGB

出力可能にする物です。もちろん国内ファミコンにも使用可能。2014年になって日本国内に代理店

ができ、普通に通販可能になったので主催者も購入して見ました。

さて、ファミコンのRGB化には普通は上の記事で書いた様にPPUを交換する必要がありますが、NES

RGBでは元のPPUも使います。ではPPUを外さなくてもいいのか、と言うとそうでも無く、元のPPUと

ファミコン基板の間にNESRGBキットをはめ込むと言う構成。ううむ・・・。そう聞くと、基板パターンの

改造とかあるんじゃないの?めんどくさ~。と、普通は思います。キットには説明書の類が一切無い

ので、めんどくさい印象に拍車が掛かります。そこでとりあえずNESRGB発売元のホームページを開

くと半田手順のみが掲載されている感じです。なんか知らんがホントに挟み込むだけでいいのか?

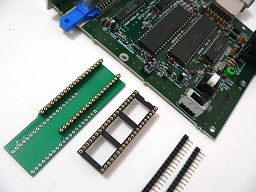

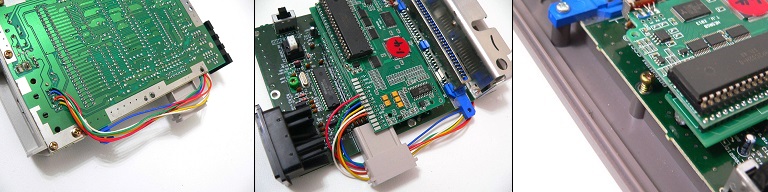

ここは考えるより先に実行する事にします。もし行き詰ったらその時考えたらええわい。下の写真が

届いたNESRGBキット。これ以外にS出力端子とか画質切り替え用スイッチとかが入っていましたが

主催者は使用しないので写っていません。

AVファミコンにNESRGBを使う場合は、下の変換基板を使います。これはAVファミコンに収まる様に

NESRGB基板の位置をずらす物です。PPUを抜いたファミコン基板にソケットを付け、この変換基板

を嵌めるのですが、キットに入っているICソケットはシングルタイプでそのままではピッチが定まらな

い為、変換基板に連結ピンヘッダをはめて、位置決めしてから半田付けする様に指示があります。

ここはそんな事をしなくてもピッチが決まる普通のICソケット(手持ちの品)で行きます。

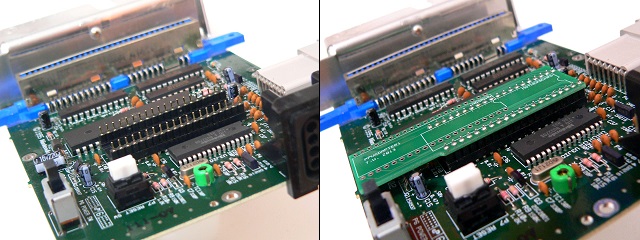

いよいよ作業開始。ここで主催者のPPU交換手順を公開。PPUの足は40ピンもあり、しかも基板は

スルーホールメッキと言って部品挿入穴の裏と表が繋がっています。PPUを取る為には足の半田を

全て取り去るか、一度に全部溶かして溶けてる内に抜き去るしかありません。スルーホールメッキの

パターンの半田を全て取り去るのはたとえ半田吸い取り機を使っても結構大変です。そこで半田を

全部溶かして溶けてる内に抜き取る方式でいきます。下の写真が使った装置。スイッチを押すと溶

けた半田が上に上がってくるので、基板の該当部分を溶けた半田に浸します。

やり方はまず基板のパターン以外のところに保護用の紙テープを貼ります。無くてもいいのですが

少しでも基板を熱ストレスから守る為です。テープを貼ったらフラックスを塗ります。(下の写真左)

次に基板をセット、PPUの足の半田が溶けたのを確認して抜き取ります。抜いたら変わりにそのま

まICソケットを差し込みます。(下の写真中と右)一部のパターンが中々溶けなかったり、抜いた後

半田が糸を引いたりする事があるので注意が必要です。

出来ました。テープをはがしてシンナーで基板を洗浄します。載せ換え作業は早いが、半田槽の

準備に時間が掛かります。なのである程度、他の作業も溜め込んでおいて一度に行うのが吉。

次にソケットにピンヘッダを差し込んで変換基板をセット。セット方向に間違いが無いか確認

して半田付けします。丸ピンタイプのICソケットに差し込んでいるので結構がっちりはまる。

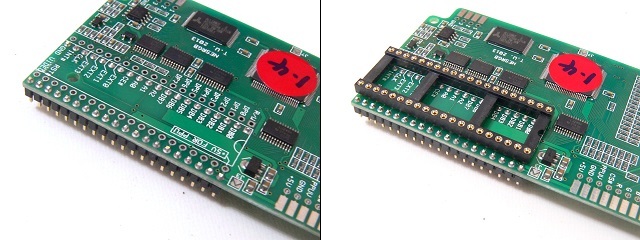

次はいよいよNESRGB基板の半田付け。こちらには角ピンタイプのピンヘッダを付けますが、

ソケット対応では無く半田ジカ付け。まあ角ピンタイプでは丸ピンソケットにははまりませんか

らそこで分かりますが。半田は先の変換基板にあてがって位置決めを行い、まず4隅を半田

付けした後、全部のピンを半田付けします。次に元のPPUを載せる為のICソケットを付けます

が、先の角ピンヘッダが干渉しますから突き出たピンを短くカットしてから付けます。作例では

ICソケットはキット付属の物では無く、ファミコン基板に付けたのと同じ物を使っています。たま

たまもう一個同じのがあったので、揃える事にしました。なお、写真はありませんが、この後、

変換基板を角ピンヘッダの下部に付けて基板自体の組み立ては終わりです。ううむ。ここまで

パターンカットとかワイヤーでの配線とかは全く無いぞ。スバラシイ。最後にJ3とJ5を半田で

ジャンパーします。本来NESRGBキットには電源供給用の小さい基板があった様なのですが、

日本国内での販売分には付いていません。AVファミコンから供給するのです。それがJ3。電

源部なんてNESでも赤白ファミコンでも同じはずなのだがナゼ違うのだろう?しいて言えばAV

ファミコンは電源ICの放熱がしっかりしているので、その分余裕があるとは思われるが。

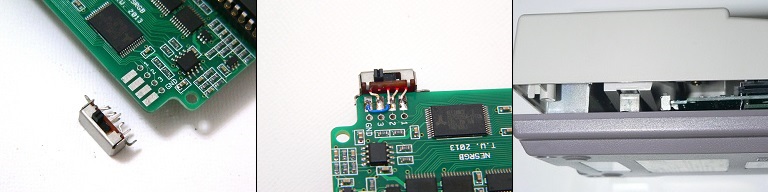

さて、ここでNESRGB基板に画質(色調)の選択スイッチを付けます。3つのパターンが選べる

のです。選択スイッチは外部に出して、いつでも切り替え可能にするのが普通っぽいですが、

主催者は極端にヘンで無い限り細かい色調等は気にしない。そんなん切り替えて試すのは最

初だけ。そこでスイッチは付けるが内部に収めておきます。この方が圧倒的にスマートですか

らね。スイッチは3ポジションのスライドスイッチがあったのでそれを使用。ただ、ピン配列が合

わないので上手く曲げて取り付けます。取り付けた後気付きました。まさかケースに干渉しな

いだろうな!慌ててケースをかぶせて見たら幸いにも上手く収まった。よかったよかった。

いよいよ最後の配線。NESRGB基板からAVファミコンのマルチコネクタに配線します。まずは

RGBですが、NESRGB基板にはRGB出力用の同期出力端子(SYNC)がありません。ビデオと

兼用っぽい。つまりマルチコネクタのSYNC端子の接続は無しです。で、ビデオですが、こちら

はAVファミコンに元からあるビデオ信号のパターンとかぶります。この部分はさすがにカット。

これはまあ仕方の無いパターンカットです。後はS出力(CとY)を接続。本当にこれだけで全部

の出力に対応するのかワクワク。

結果は全ての出力に対応!今まで一般的だったPPUを2C03に載せ換えてRGB出力にする

方法ですと、そのままでは画面が暗いのでビデオアンプも必要でしたし、更にマルチ出力の

場合はビデオコンバーターも作らなくてはなりませんでした。しかしNESRGBを使用すると、

それらが全く不要な為、製作は桁違いにラク!めでたくOKとなったので、NESRGBとの接続

はNHコネクタにしておきました。また、切断した元からのビデオ配線もリード線を引き出して

あります。これはファミコン基板は先のビデオ配線以外無改造なのと、元からのPPUもその

まま使用していますから、NESRGB基板を外してビデオの線(ここでは黄色い線どうし)を繋

げば元の状態での動作確認も簡単に出来る様にしておいた訳です。

究極!RGBマルチファミコン!トップ